「インティマシー・コーディネーターが解説。“はい、いきまーす”が怖かった理由」

その一言で心が捨てられたように感じた事。

今日は、俳優や演出家が直面する“現場の違和感”を、インティマシー・コーディネーターの視点から、構造的に整理する方法を解説します。

昨今、映像や舞台の現場で「それなりによくなったね」「不意なしゃべりもなくなった」といった便利な補足がされてきた背景で、 その場の空気や相手の優しさにすがって、なんとかなっていた。

私が俳優を目指して、小学生の時から芸能事務所にいた時代もそうでした。

「なんとなく俳優の自主性に任せる」

「監督の采配にお任せする」

当時は成立していたのかもしれませんが、その影で、辛い思いをしていた方がスタッフ、演じ手、ともに居たのも事実です。

でも、本当はそれでいいはずない。

だれかが優しいから、だれかが気を使ってくれたから、たまたま成立してしまった現場は、本当はすごく危うい。

個人単位の「厚意」に依存していると、いくつかの条件が重なったとき

あっという間にその関係性が崩れてしまいます。

「絶対に教えたくない!と思った体験」

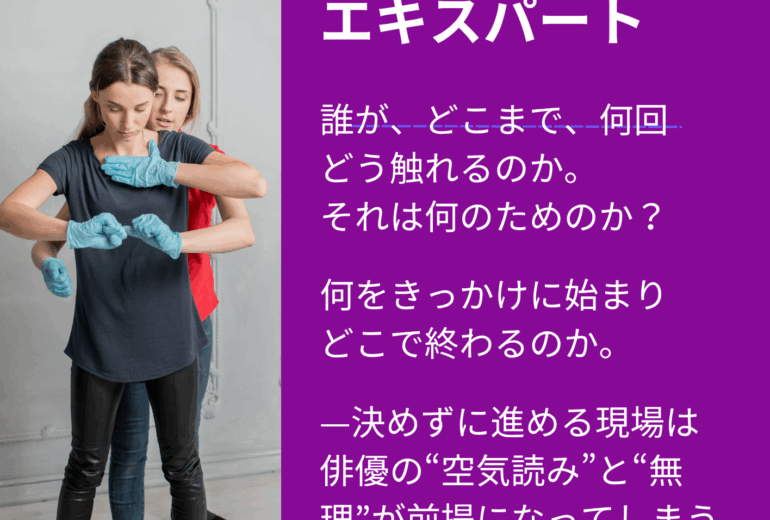

「ここです、ここです」「このあたり、ここで」 そんな指示だけで、内容を理解する間も、演者と演出の呼吸を合わせる時間もないまま、撮影が始まってしまう。

そんな現場の小さなズレや乱れに、私たちの身体は、思っている以上に敏感に反応しています。

「別に、フルヌードでもないし」

「いい年した大人なんだから、わかってるだろ」

もしかしたら、正直な本音なのかもしれませんが、実際に映像に撮られて、拡大して映される演じ手には、大いなる負担である可能性があります。

こういった発言は、現実的ではありますが、非常に暴力的だともいえます。

私も、インティマシーコーディネーター(ディレクター)の正式なトレーニングを受けるまでは、やはりピンと来ていない部分がありました。

それでも今、2年半以上の研修を受けて、また試験を通過して、ニューヨークでしつこく言われた専門家の視点や、多様性の時代に対応していくためにも、こういった従来の慣例を書き換えて行って良い時代に来ているのではないかと感じます。

そのうごき、繰り返せますか。

毎回たまたまではなく、身体が限界を超える寸前で「もう一回」を繰り返される。

身体が持たない、これ以上繰り返せば、深刻なことになる。

もちろん「作品をより良くしたい」「せっかくだからチャレンジしたい」

こういった気持ちを、盾に、「過大な要求」してはいませんか?

いろいろな感じ方の方がいる、固有の感覚体験がある、なかなか言葉にできない関係性もある。

それでも、現場の時間は止まらない。

そんな時、ぜひ、専門家の知見及び「中継」に頼ってください。

「気持ち」ではなく、「演出効果」の話です

私の仕事は、動きを「繰り返し可能な形」に整理すること。 そして、何度でも身体的・心理的に安全に再現できるよう、適切な段取りと確認プロセスを設けることです。

これは「気持ちの問題」ではありません。 演出意図を確実に届け、作品としての効果を最大限に引き出すための、技術的・構造的な工夫です。

こうした場面で力を発揮するのが、インティマシーコーディネーター(またはインティマシーディレクター)の仕事です。

インティマシー・コーディネーターが整理する「演出効果」と振付の構造

私自身は、ニューヨークでの実地研修を経て、世界最大の専門団体IDCの正式資格を取得しました。演技経験や台本読解、舞台上の身体感覚を自ら経験したうえで、振付設計や現場対応に取り組んでいます。オンラインだけの短期講習では得られない、現場対応力と振付設計力が私の強みです。

「根性論」ではなく「構造の問題」

「根性が足りないからうまくできない」のではありません。 繰り返しに耐える“動き”を構造的に設計する振付スキルや、身体の動きが与える演出的効果を理解する専門的視点、 また適切な衣装やカバー、配置の工夫など、現場の整理術に慣れていないだけなのです。

俳優の皆さんも、演出家の方々も、自分を責めないでください。 相談することで解決できることは、たくさんあります。

そこに立ち会い、最適な形で振付・整理・共有するのが、インティマシーコーディネーター/インティマシーディレクターの役割です。

「思いやり」という言葉の落とし穴

日本では非常に便利で抽象的な言葉として使われやすく、現場で起きる違和感や調整不足が「思いやりの欠如」として処理されてしまうことがあります。

しかし、身体の記憶や感覚、心理的な影響は非常に個別的なものであり、誰かの「思いやり」だけでは埋まらない領域があります。

本来私たちが目指すべきは、狙った演出効果や必要な画を得るための、構造的で再現可能な振り付け設計です。

「思いやり」で済ませてしまうことは、結果的にマジョリティの感覚だけが正しいとされ、個人の感覚が置き去りにされる構造を生む危険性があります。

こうしたズレを防ぐためにも、インティマシーコーディネーター(ディレクター)という専門家が第三者として介入することが、非常に効果的です。

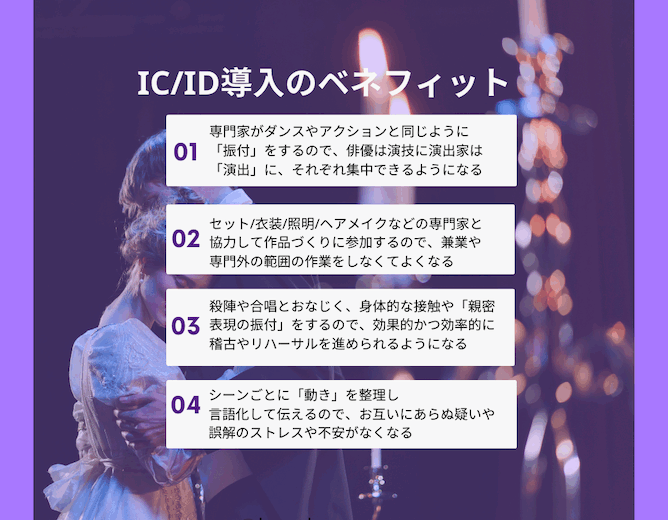

チーム全体のベネフィットにつながる設計へ

これは俳優の思いやりや、個人の気配りに頼る話ではありません。 インティマシーディレクションの導入は、組織として現場を整えるということ。

つまり、スタッフ間のモヤモヤや不安も、事前に整理・共有・軽減できるという効果があります。

誰かが頑張って察する、誰かが個人的に配慮する、そうした属人的な対応から脱し、 演出の意図や表現の目的に合わせて、構造的に共有できる仕組みにすること。

それが結果的に、演者だけでなく、監督・演出家・助監督・衣装・ヘアメイク・撮影スタッフなど、 現場全体にとっての安心と効率につながっていきます。

インティマシーコーディネーター(ディレクター)は、こうした構造的整備を担う専門職です。

ご相談のきっかけに

「そんなの、うちはちゃんとやってるよ」 そう思っていた方にこそ、 一度ほんの数分だけ、立ち止まってお話ししてみたいです。

ご相談も受け付けています。

📌 ご参考:PR TIMES 取材記事も公開中

舞台・映像業界におけるインティマシーコーディネーション/ディレクションの意義について、記事にて詳しくご紹介できました。

👉 『インティマシーディレクターとは何か』PR TIMES Story(2024年公開)

「演出を邪魔しない」「俳優の演技を活かす」「繰り返しに耐えられる振付」など、現場にとっての具体的なメリットを、わかりやすく紹介しています。

🧵 制作や演出家の方向けの現場あるある投稿はThreadsでも発信中

▶︎ Threadsはこちら

共感から始まる“リアルな声”に触れてみてください