オンライン時代、研修も勉強も打ち合わせも、時間や場所を越えて便利になり、仕事がはかどるインティマシーコーディネーター(ディレクター)鍬田かおるです。

日本でちょっとまだ残っている誤解を今日は少し解説します。

クローズドセット=安全という“神話”

「クローズドセットにしていますので、ご安心ください」。

インティマシー・コーディネーター(ディレクター)として活動していると、よく耳にする言葉です。

でも、本当にそれだけで安心だと言い切れるでしょうか?

もちろん、意図はわかります。

あからさまに、大昔のように、用事もない人がウロウロしていたり、悪意は無いのかもしれませんが、ちょっとしたいたずら心なのか「あわよくば」のような形で、なんとなく見学に来ている…そんな事は今の時代ないでしょう。

クローズドセットとは、カメラ前に必要最小限のスタッフしか入らない状態を指しますよね。つまり、“人の数を制限している”だけであって、現場の質そのものが変わるわけではありません。

事前に台本を読んで、うごきと欲しい演出効果を整理しているか、繰り返し可能な振り付けを工夫できているのか…これは別の問題ではないでしょうか。

そして、誰がそこにいるのか、どういう役割を担っているのか、それぞれの責任と境界線はどう定まっているのか。それらが明確でないまま“ただ人数を減らす”ことが、本当に安全と呼べるでしょうか?

クローズするだけでは「安心」にならない理由

たとえば、そこにいるのが信頼関係の築けていないスタッフだったら?

あるいは、演出の意図が曖昧なまま、繰り返しのテイクが重なっていったら?

「仲間内だけだからこそ、今後の人間関係を考えると、何となく言い出しにくい」

「第三者の客観的な目がない状況で、やるしかなかった」

「悪意がないのはわかっているけれど、動きや効果が不明確なまま演技を進めていく」

という構造そのものが、むしろ俳優にとっては心理的負荷や、演技の曖昧さにつながることがあります。

そもそも、“クローズドセット”は配慮のひとつであって、

本来は「俳優が安心して演じられるようにするための一つの手段」にすぎません。

それが目的化し、「クローズしておけばOK」という認識にすり替わってしまうと、本質的な構造ー第三者を入れること、バウンダリーの確認やケア、現場の設計が置き去りにされてしまうのではないでしょうか。

本当にそれぞれが強みを発揮できるーこれからの現場に必要な視点とは

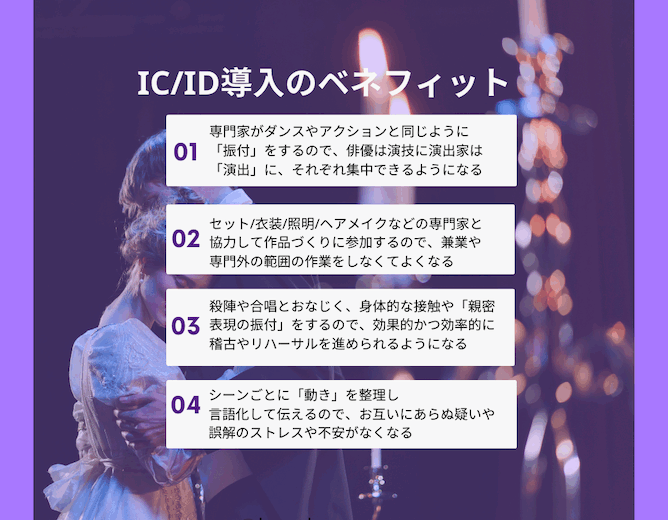

大切なのは、単純に人数を減らすことではなく、構造的にリスクを減らしやすい環境をつくることです。

たとえばケンカのシーンであれば、アクション監督が入り、事前に振り付けをし、どういう動きで、どの角度で、どう繰り返すかをきめて、練習して、確認します。

と同時に、安全講習やリスクマネジメントが行われます。

当然、暴力に関する倫理研修やチーム内のコンセンサストレーニングも事前に行われることが多い。

同様に、もしタップダンスのシーンがあるなら、タップの専門家に振付を依頼し、その指導のもとで稽古が行われる。ケガや身体的負担に配慮しつつ、

ダンスの意図や作品内の意味がチームで共有されていきます。

個別のタップダンスの経験の有無や歴に関わらず、ダンスキャプテンという呼び名なり、振付という立場で、その専門のスタッフ1名を入れる形になると思うのです。

インティマシーのシーンだけが、“人数、少なければいい”という特別扱いになるのは、現場としてのバランスが奇妙に感じられます。

クローズするだけでは、責任の所在も曖昧に

もう一つ大きな課題は、「責任の分散」です。

クローズドセットの現場では、「誰がどこまでを見ているのか」が不明確になりがちです。

監督が演出に集中している間に、俳優が不安を抱えていたとしても、それに気づく人がいない。

演出助手が気づいても、対応の判断ができない。プロデューサーはその場にいない——。

必要最小限の人数で行う事は素晴らしいことなのですが、役割を確認することも重要であると言えます。

だからこそ、*インティマシー・コーディネーター(ディレクター)*という役割が必要です。

現場の構造にコミットし、責任の所在を明確にし、かつ演出の意図を正確に汲み取りながら、

俳優が安全に演じられるよう、演技と演出を「邪魔せず助ける」存在として機能する。

「ヒト減らしたから安全」ではなく、人数だけに頼らず、「場面を設計する」ことが、これからのスタンダードです。

さまざまな舞台作品でも、映像でも

舞台作品ですと、演劇やミュージカルなどで、早替えなどもあります。

俳優や歌手、ダンサーの方から実は声が上がってくるのが、

「なんかよくわかんないスタッフが袖にいる」

「私たちの着替えの時、あの人いつも、なぜか廊下にいる」

というような疑いと不満の声です。

実は、私自身、ダンスの講演や、演劇などで、学生時代から不思議に感じてました。

もしかすると、ご本人は悪気はなく、何らかの事情で楽屋に居場所がなかったり、たまたま移動のタイミングでそうなったりということもあるのかもしれません。

しかし、不快を感じ、集中が途切れ、他人に言うほど気にかかっている状況であれば、何らかの解決策が望まれます。

こういったことを「仕方がない」「お金がない」「時間がない」

と先延ばしにしてきたのが、日本の現場です。

例えば、待機場所を設置するとか、導線を異なるルートで確保するなどです。

これも単純に人数を減らすことができない場合、入れ替えやスタッフの配置などで、みなさんと協力して進めていければと考えています。

お金がなくても、簡易的な目隠しを作ることはできますし、時間がなくとも、着替えのようなプライベートな場面を不特定多数の他人に、何回も繰り返しさらして、放置しておいていいことにはならないでしょう。

ささいな事と感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、積み重ねです。

小さなストレスでも、減らしておけば、気持ちも変わっていきます。

また減らす意思があるという意図が伝わることで、お互い工夫していけます。

これらは全て、作品の内容に集中するため、より良い公演や作品を作り上げていくためだと信じております。

他にもこのような記事を共有しております。

何らかのお役に立てれば、幸いです。

必ずしも、ベッタリ座組につく必要がない可能性もあります。

気になる下着姿、水着、冗談めいてはいるけれど、性愛に関連した表現や、距離が近くなるシーン…

制作さんやプロデューサー、演出家や監督の方からの、まず「ちょっと相談も」歓迎しております。

-512x520.jpeg)